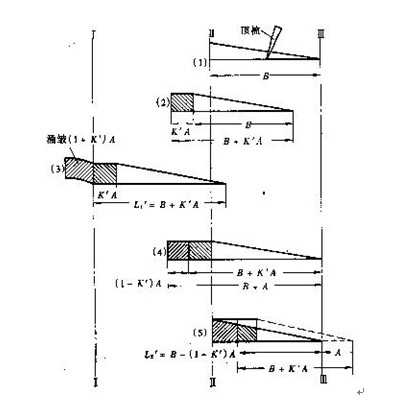

后退給棉過程如圖4-4-6所示,圖中的符號意義和圖4-4-5相同。在后退給棉過程中,須叢的涌皺不受頂梳插入的影響,而是受鉗板閉合的影響。

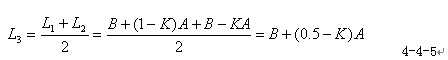

對于前進給棉而言,進入落棉的最大纖維長度為L1, 而進入棉網的最短纖維長度分別為L2,則長度介于L1和L2之間的纖維既可進入落棉又可進入棉網,為計算方便,選用它們的中間值L3為分界纖維長度,則:

則可求得精梳機的理論落棉率Y為:

g-各組纖維的重量百分率(%)。

利用前進給棉中的分析方法,求得后退給棉時的分界纖維長度L3ˊ和理論落棉率Yˊ分別為:

根據分界纖維長度的表達式,現將影響精梳落棉率的因素分析如下:

(1)分離隔距B大時,無論是前進給棉或是后退給棉,

(2)在前進給棉中,喂棉系數K大時,分界纖維長度L3小,落棉率低;在后退給棉中,喂棉系數Kˊ大時,分界纖維長度L3ˊ,落棉率大。

(3)喂棉長度A對精梳落棉的影響比較復雜。在前進給棉中,當K>0.5時,加大A,則落棉率小;當K<0.5時,加大A,則落棉率大。在后退給棉中,當Kˊ>0.5時,加大A,則落棉率大;當Kˊ<0.5時,加大A,則落棉率小。

3、重復梳理次數

錫林對須叢的梳理程度可用須叢所受到的重復梳理次數表示。由于梳理時鉗口外棉叢的梳理長度大于喂棉羅拉的每次喂棉長度,因此須叢要經過錫林的重復梳理后才被分離。自須叢受到錫林梳理開始到被完全分離時為止,所受到錫林梳理的次數稱為重復梳理次數。重復梳理次數大時梳理效果好。

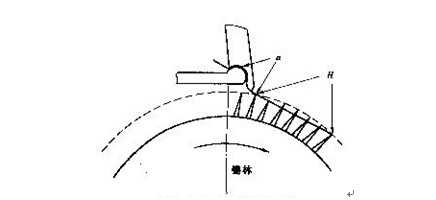

從給棉過程分析可知,錫林梳理時鉗口外的須叢長度為L1 或L1ˊ。而鉗口咬合線外未被錫林梳理的死隙處的纖維未受到梳理,如圖4-4-8所示。

圖4-4-8須叢受梳情況

設鉗口咬合線外未被錫林梳理的死隙長度為a,則前進給棉與后退給棉鉗口外須叢實際受到梳理長度分別為(L1-a)、(L1ˊ-a)。由此得到前進給棉與后退給棉時重復梳理次數分別為:

相關信息

相關信息

推薦企業

推薦企業 推薦企業

推薦企業

推薦企業

推薦企業